出水城ジオラマ 竹添邸に設置(2025-03-21)

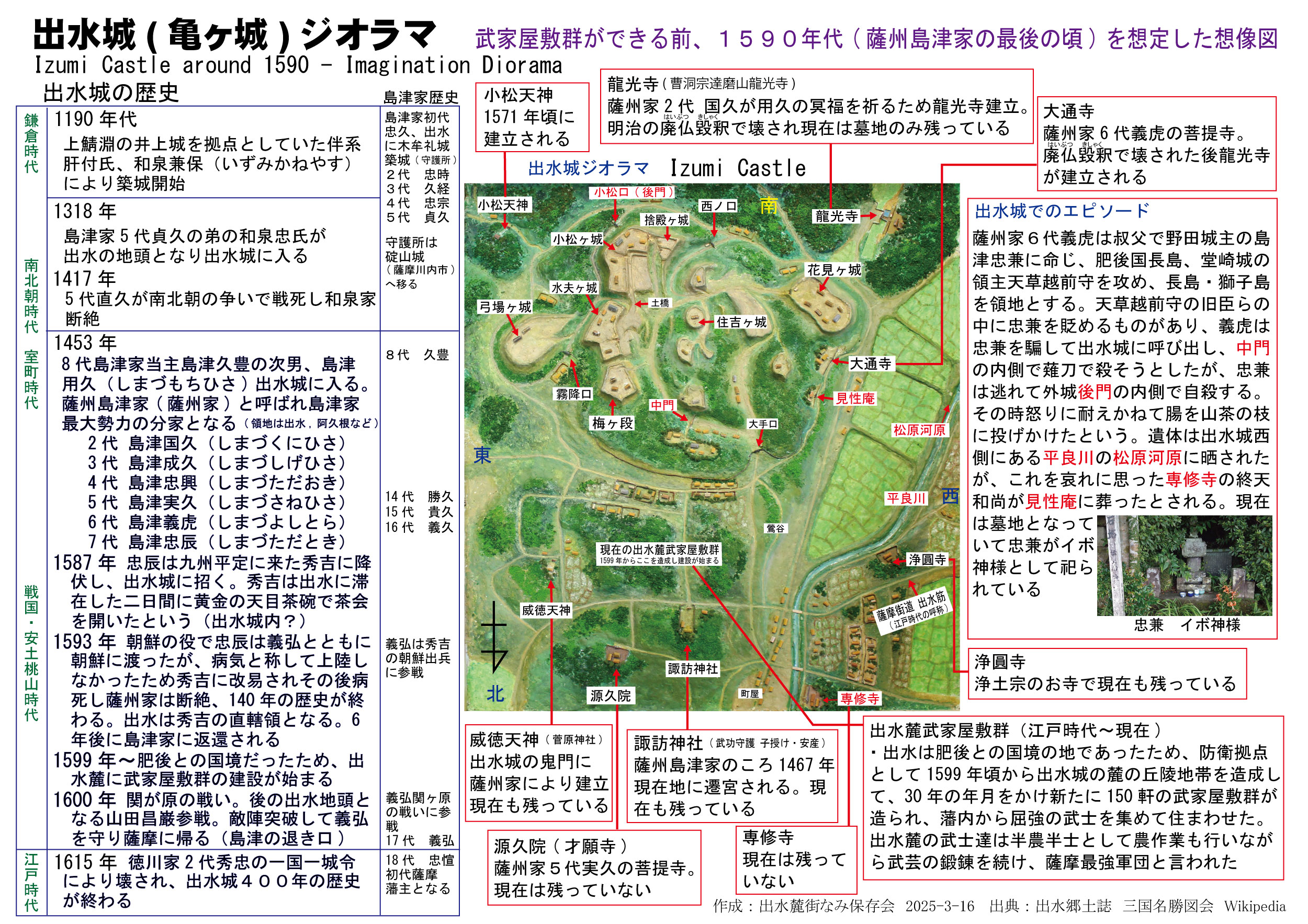

1190年代の鎌倉時代始めに伴系肝付氏、和泉兼保(かねやす)により築城され、室町時代には島津の分家である薩州島津家の用久(もちひさ)が入り、7代忠辰(ただとき)まで出水、阿久根、加世田などを領地としていました。出水は肥後との国境であったため、防衛拠点として1599年ごろから30年の年月をかけて出水城の丘陵地帯を造成し、150軒の武家屋敷が新たに造られます。江戸時代初期1615年には一国一城令により出水城は壊され400年の歴史は終わりました。

このジオラマは武家屋敷群ができる前、薩州島津家の最後の頃を再現しました。出水城は現在の地形図や航空写真を参考に造りましたが、武家屋敷群ができる前の麓については想像図となります。